ラララ相続 第13話「税務調査の実態・対策とよくある事例」

テリーさんは、何かAIツールを使っていますか?

ええ、自分が日本語で話しているのがフランス語や中国語に自動翻訳されるツールがあるんですよ。何カ国語にも変換できるようになっていて、面白いなと思いました。

税理士業界でもAIの話はありますか?

はい、あります。実務的な業務、つまり単純な税務処理などはどんどんAIに取って代わられるようになっています。

でもその一方で、前回の遺言の話のように、お客様が求める感情的な部分により深く寄り添うことができるようになりました。

時間が生まれたことで、より相談者の気持ちに寄り添った対応が求められるようになってきたといえます。

なるほど。今後は人間性がより問われる仕事になっていくのですね。

そうですね。

さて、13回目の放送、いよいよ最終回となります。

「ラララ相続」では相続税のことや節税対策について、視聴者の皆様に分かりやすくお伝えしていこうと思います。

解説していただくのは、ランドマーク税理士法人の公認会計士・税理士 清田幸佑さんです。よろしくお願いします!

よろしくお願いします。

ランドマーク税理士法人は、関東に15の拠点を展開する税金と資産運用のエキスパートであり、相続にも強みがあるそうです。

ゲストはタレントのテリー伊藤さんです。よろしくお願いします。

よろしくお願いします。

税務調査とは

今回のテーマは税務調査ですね。

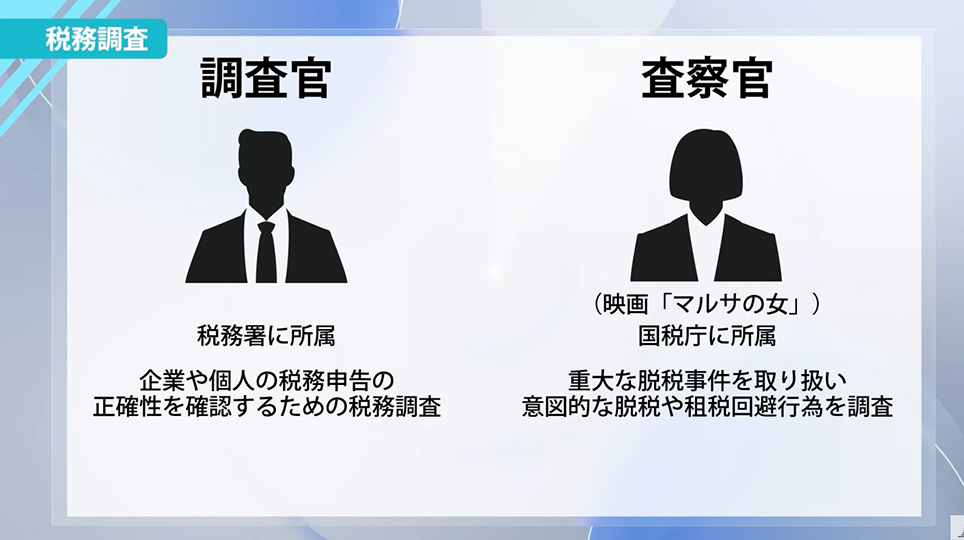

「税務調査」と聞くと、映画のワンシーンのような、突然バタバタッと査察官が入ってくるというイメージがありますけど(笑)。

実際に税務調査を行うのは 査察官ではなく「税務調査官」 です。

そして、この税務調査官が何を見ているのかというと、亡くなった方の相続税申告の際の通帳の履歴です。

えっ、通帳の履歴って見られているんですか?

はい、通帳は筒抜けですね。例えば、毎月200万円ずつ引き出していたら、その引き出している情報も税務調査官は確認しているわけです。

見解の相違で税務調査の対象になることも

「これは知らなかった」とか、「見解の相違」などが発生する可能性もあるんじゃないでしょうか。

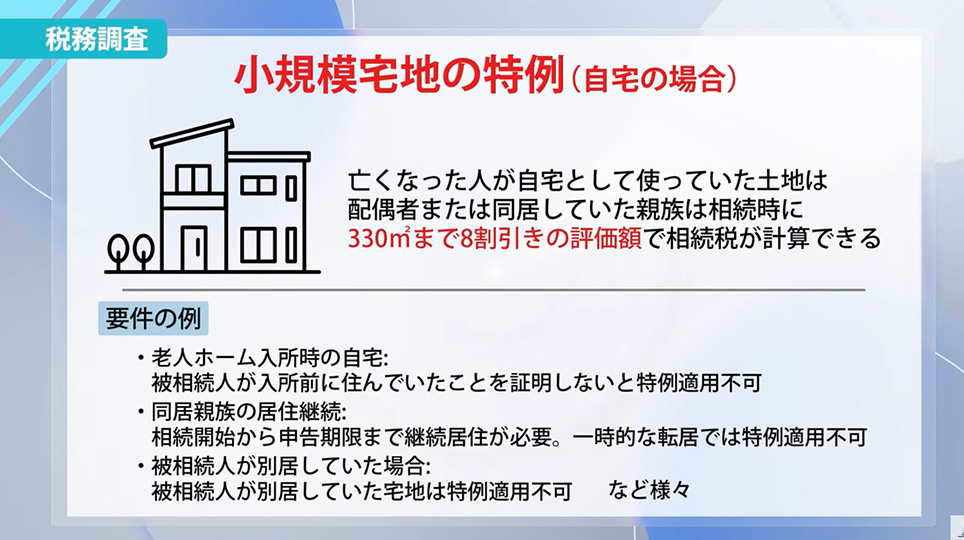

はい。前回お話しした小規模宅地の特例を覚えていますか?

あの特例は、適用要件が結構厳しくなっています。

例えば、相続税の申告をした際に小規模宅地の特例を適用して申告したとします。しかし、 税務署側が「これは特例が使えないケースでは?」と判断することがあります。 すると、見解の相違が生まれて争いになる可能性があり、大きな金額が動くケースもあります。

「タンス預金」には注意が必要

もう1つ、税務調査が入りやすいポイントとしてタンス預金があります。

タンス預金、日本人は大好きですよね。

はい、日本人は現金を家に置いておく習慣が根強いですよね。

実際にタンス預金がトラブルになるケースもあるのでしょうか?

はい。例えば、 奥さんがタンス預金をしていた場合、奥さんがどのくらいのタンス預金を持っているか、旦那さんは把握しているでしょうか。

いや、知らないですね……。昔からの「へそくり」みたいなものですよね。

はい。もし相続人がそのタンス預金の存在を知らないと、申告できませんよね?

それが「申告漏れ」になってしまい、税務調査が入る可能性もあるということです。

それが「無過失の申告漏れ」になるということですね。税務調査官は、タンス預金をどのように見分けているのでしょうか。

たとえば、毎年数億円を稼いでいる方は、所得税の確定申告をされていますので、その申告内容をもとに、税務署はおおよその財産額を把握しています。相続税申告で申告された財産額が、予測していた財産額よりも少ない場合、税務調査してもいいですか、とお声がけするケースがありますね。

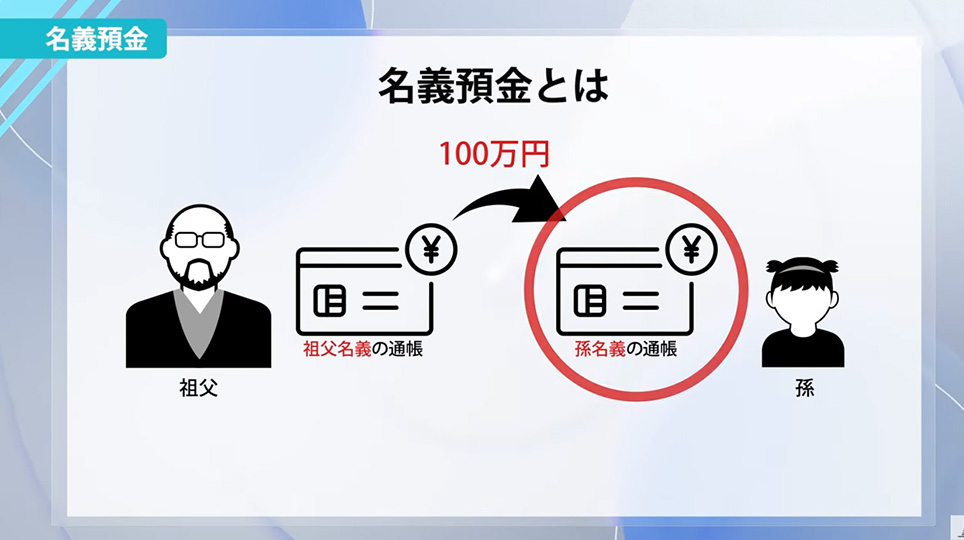

孫への贈与が「名義預金」となるケース

また、税務調査でよくあるケース に「名義預金」があります。

名義預金?

はい、例えばおじいちゃんが毎年100万円を幼い孫の口座に振り込んでいたとします。

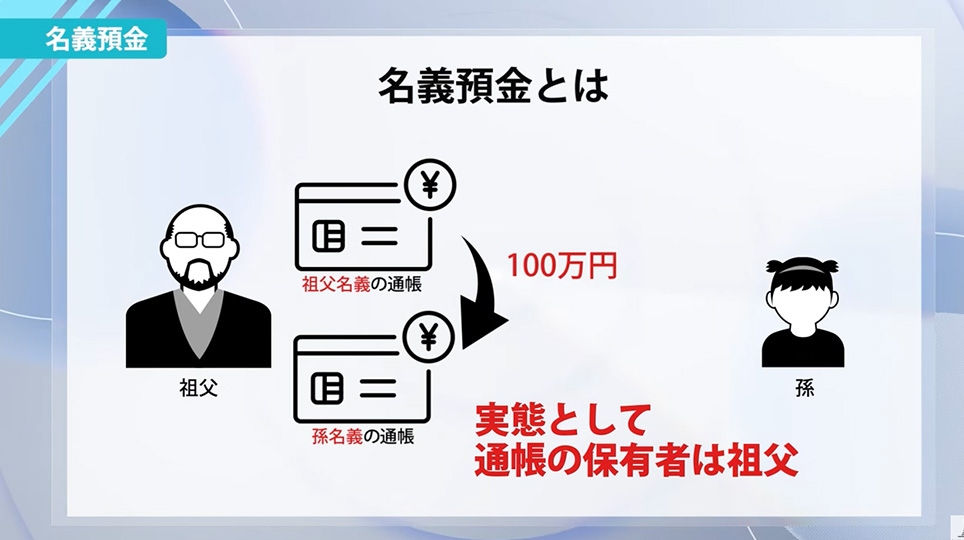

この口座の名義人は孫ですが、幼い孫はお金を管理することができないので、実際にそのお金を管理しているのはおじいちゃんということになります。

すると、 税務署は「実態は孫ではなくおじいちゃんが通帳を保有している」と判断し、「名義預金」として扱われます。このお金はおじいちゃんの相続財産として計上しないといけない、と税務調査で指摘を受ける可能性があります。

では「名義預金」と見なされないためにはどうすればいいんですか?

基本的に、贈与は「あげた側」と「もらった側」が認識していることが大切 です。

そのためには、例えば「贈与契約書」を作成しておくのが有効です。

毎年、「今年はいくら贈与しました」と書面で残し、あげた人、もらった人双方がサインするとよいでしょう。

なるほど。ただ、たとえば3歳の孫の場合は贈与を受けている認識も不確かですし、贈与契約書にサインを書かせるのは難しいですよね。

はい。しかし、そういった場合でもあげた・もらったという証拠をしっかり残しておくことが重要です。

税理士に相談するタイミング

ところで、税理士にはいつ相談すればよいのでしょうか?

1番多いのは、相続が発生した後に「相続税申告をお願いします」と来られるケースです。

しかし、その時に多くの方が「対策しておけばよかった……」「遺言書を書いておけばよかった……」とおっしゃいます。

だから、相続税が心配だなと思ったら、早めに相談するのがベストですね。

はい。また、税理士の中にも法人税が得意な人、所得税が得意な人、相続税が得意な人など、専門領域があります。

ランドマーク税理士法人の場合は相続税を専門に扱っており、昨年だけで1,100件以上の案件を担当しました。

累計では8,000件以上の実績があります。その知見があるからこそ、適切なアドバイスができるということです。

テレビ番組のご案内について

無料相談は各事務所で実施しております。

お気軽にお問い合わせ下さい。

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分

(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり